2025年12月11日、札幌大学の学生との意見交換会が行われ、日本共産党ほか4会派から1名ずつ議員が参加しました。

学生はスポーツ社会学やスポーツ生理学を勉強している17名が参加。視覚障害者も参加できるウォーキングイベントの企画運営について伺いました。少子高齢化が進む中、スポーツをとりまく環境は、厳しくなっていますが、その語源はラテン語の「デポルターレ」で〝楽しむ、遊ぶ、気晴らしをする〟の意味であるなど、学びのある懇談となりました。

2025年12月11日、札幌大学の学生との意見交換会が行われ、日本共産党ほか4会派から1名ずつ議員が参加しました。

学生はスポーツ社会学やスポーツ生理学を勉強している17名が参加。視覚障害者も参加できるウォーキングイベントの企画運営について伺いました。少子高齢化が進む中、スポーツをとりまく環境は、厳しくなっていますが、その語源はラテン語の「デポルターレ」で〝楽しむ、遊ぶ、気晴らしをする〟の意味であるなど、学びのある懇談となりました。

稲穂4丁目にあった色内小学校が2016年に閉校となって以来、跡地利用が進まず、地域住民からは「閉校時には、道営住宅を建設予定と聞いていたのに計画はなくなったのか」など心配されていました。

丸山道議は、市議の頃からこの問題を議会で取り上げて、ようやく2025年4月から、跡地に建設された道営住宅に入居がはじまりました。

第3回定例会には教員給与特別措置法(給特法)改定にともない、教職員の給与をはじめ、各種手当等の改定条例案が提案されました。業務内容が変わらないのに多学年学級の手当の廃止など、改革と言えるでしょうか?丸山道議が追及しました。

条例案では多学年、いわゆる複式学級手当が廃止されるとあります。丸山道議は廃止の理由、影響額について質しました。

道教委は、学級担任に業務教育職員特別手当が加算されることに伴い、複式学級手当月給6,090円の支給を廃止し、業務教育教職員特別手当で処遇するといいます。

丸山道議は、複式学級の業務内容が変わらないのに、手当廃止は実質的な減給となるが、補填についてどう考えるのかと道教委に迫りました。

道教委は、現状の水準を下回らないよう2026年中は経過措置として支給する考えを示しました。

公立の教職員に対し、残業代支給を適用除外にする給特法の改定で、教職調整額を現行の4%から6年かけて10%に引き上げる事になりました。

しかし調整額の変更で教職員の長時間労働が改善することにはなりません。

丸山道議は「業務が変わらないのに、手当を廃止にするのではなく、教職員の加配こそ必要」と鋭く指摘しました。

第4回定例道議会開催

一部会派に「泊原発再稼働やむなし」と伝えた知事の姿勢を厳しく追及する決意を街頭から訴えました。

大阪の事業者が釧路湿原国立公園周辺の所有地について、森林法上、道の許可が必要な0.5haを超える伐採をしていることが判明し、道は工事中止を勧告。さらに周辺湿地の大規模な盛り土など、複数の法令違反の恐れがある件で、道議団は調査のため釧路市に向かいました。

最初の視察先、環境省釧路湿原野生生物保護センター内では、猛禽類医学研究所所長の齊藤慶輔代表、渡辺有希子副代表よりお話しを聞きました。ともに獣医師であり、問題の事業者は野生生物の調査が不十分なまま工事を進めており、その騒音により施設が保護している猛禽類がストレスに晒されているとのことでした。

盛り土の土は、由来も有害物質の有無も不明、取り除いたとしても湿地の原状回復には、「私たちの世代では無理ではないか」と齊藤先生は語りました。

釧路市役所に場所を移し、市環境保全課に加え、市立博物館館長から、釧路市指定の天然記念物キタサンショウウオについて伺いました。キタサンショウウオは、絶滅危惧種にも指定され、その生息域は釧路湿原と北方4島の国後島などごくわずかです。

調査は市が求める2年の期間を満たしていないなど不十分です。工事中止要請が続いているなか、厳正な対応を道に求める考えを伝え、視察を終えました。

2025年11月17日、日本共産党道議団は、環境省などの関係省庁に対し、慣例法令で認可後の事業であっても、違法行為があれば中止できるような法整備を求めました。

道議団は「多くの法律が複雑に入り込んでいて規制が機能していない。法に基づく調査も不十分であり、事業者の適格性を判断する仕組みが必要」と強調しました。

今年は戦後80年、第31回目の治安維持法犠牲者国家賠償要求同盟小樽・後志支部総会が行われました。

1925年に制定された治安維持法は、戦前から戦中、絶対的権力で国民を押さえつけ、数十万人を逮捕・投獄、そのうち拷問で虐殺や獄死した人が194人、獄中で病死した人が1,503人と甚大な犠牲をもたらしました。

参院選で、「日本人ファースト」と排他的言論で票を伸ばした参政党が、秋の臨時国会で「スパイ防止法」案提出を目指すとしています。国民民主党や維新の会の動向も注視が必要です。

歴史の過ちを繰り返さないために、国賠同盟の運動の必要性を感じました。

前日夜の大雨で開催が危ぶまれましたが、9月7日小樽公園運動場で市内消防団18分団178名が日頃の訓練成果を発表しました。

北海道防衛局は2025年8月5日、今年度の米海兵隊との実動訓練を陸上自衛隊北海道大演習場など6ヶ所で行うと発表しました。

日米共同訓練の日常化は、東アジアにおける軍事的緊張を高める危険があります。日本共産党北海道議員団は、日米共同演習の中止を国に求めること、MV22オスプレイの道内飛行の中止等を求めて北海道知事に緊急要請をしました。

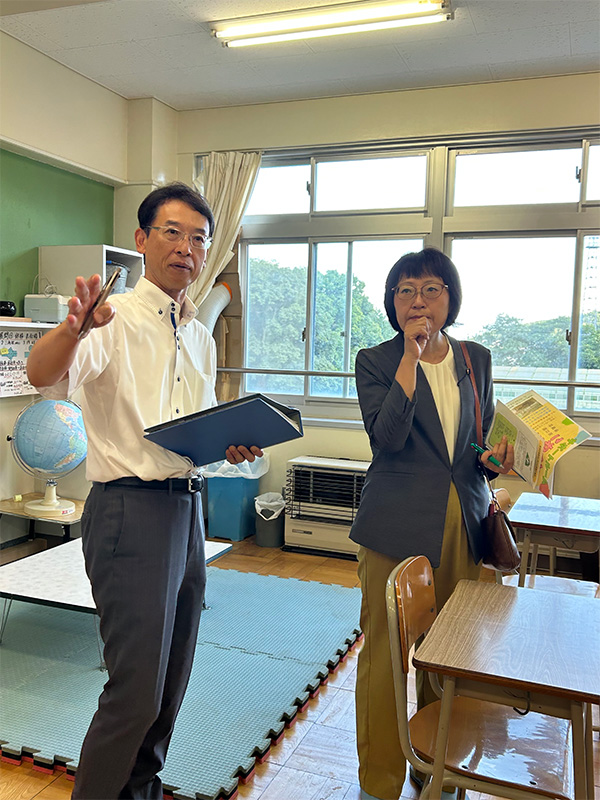

小樽市内小中学校が夏休み中の8月、長橋中学校を訪れました。ここは小樽市で唯一学校内に不登校支援のための教育支援センターがあります。田中孝二校長の案内で、校内を視察しました。「サポートルームこねくと」では不登校対策コーディネーターのベテラン教諭が生徒のやりたい気持ちを大切にし、日々の取り組みを支えています。

道内小中高の不登校児童生徒数は増加し続けています。学校に行きづらい子ども達も心では「行きたい」と思っていることが多いです。教室とは別の居場所をつくることで「行きづらい」児童生徒も学校に行ける環境づくりを求めます。

「新光町の大型商業施設付近の道道に信号機を!」地域の皆さんから声が寄せられました。丸山道議は早速現地に足を運び、車の往来、買い物客の横断の状況を確認し、北海道警察に信号機設置の要請をしました。

住民の皆さんは「ガソリンスタンド近くの信号機付き横断歩道までは距離があるし、白線だけの横断歩道では、なかなか車が止まってくれない。車の往来も多くなっている」と切実です。このたび「信号機を設置します」と道警からうれしい報告がありました‼

桜台線と道道小樽環状線が交差する望洋東公園前の道路の白線も消滅していました。

「安全のために早く敷設してください」と要望し、ハッキリと白線が引かれました。

OTC 類似薬とは、病院で処方される保険適用の薬品のうち、ドラッグストアや薬局で処方箋なしで買える市販薬と同様の効果のものをいいます。政府が2025年の骨太方針で、OTC 類似薬の保険適用を見直すとしたことで、病院で処方されていた鎮痛剤、解熱剤、保湿用軟膏などが保険適用外となれば、利用者の負担が増し、受診控えが起こるのではと、不安が広がっています。

北海道医療計画では「住民・患者の立場に立ち、質の高い医療を提供するための体制を確立する」という基本理念のもと、疾病予防や早期発見のために身近な地域での日常的な診療や健康管理、適切な医療機関への紹介等を行う「かかりつけ医」を推奨しています。

丸山道議は「OTC類似薬が保険対象から外されるとなった場合、かかりつけ医を受診したとしても処方されないという事態が起こり、かかりつけ医としての役割が果たせなくなる。基本理念に添わないものになってしまうのではないか。さらに、子どもや慢性疾患を抱えている人にとっては、大きな不安になっているが北海道として問題とは思わないか」と投げかけました。

道は、国の今後の検討状況を注視していくとの答弁に終始しました。

丸山道議は、利用者負担が大幅に増大し、受診控えとそれに伴う重症化リスクの高まりについては日本医師会でも懸念を示しているとして、道は、国の動向を注視するだけではなく、制度改正の概要が固まる前に地域医療の実情と様々な懸念があることを国に働きかけていくべきと強く迫りました。

泊原発の再稼働を許さず問題を明らかにし、米価が下がらない農政の誤りを質し、暮らしの厳しさを議会に届けると訴えました。

2025年6月に閣議決定された”骨太方針2025”に「OTC類似薬の保険適用外し」が盛り込まれました。政府は自民・公明・維新が合意した国の医療費4兆円削減のために「75歳以上被保険者の3割負担」「病院11万床削減」とともに進めようとしています。

OTCとはオーバー・ザ・カウンターの略で、OTC医薬品は処方箋なしで薬局やドラッグストアで購入でき、全額自己負担です。

一方OTC類似薬は、市販薬と効能が似ていますが、処方箋が必要で医療保険が適用されます。

OTC類似薬には解熱鎮痛剤や花粉症薬、皮膚保湿剤、湿布薬などがあります。

保険適用除外では患者の経済的負担が増加します。また、難病患者や子ども医療費の無償化の制度からも外れてしまうことに懸念が示されました。加えて受診控えによる症状の悪化や医療機関の経営への影響、市販薬の利用が促進されることになった場合の安全性の確保など、問題が山積しています。

民医連からは、下諏訪町議会では6月議会で「OTC類似薬の保険適用除外の議論を慎重に進めることを求める意見書」が採択されたと示されました。道議会でも住民福祉向上の立場で、十分な議会論戦で患者を守り、医療機関の経営を守る医療保険制度の実現を求めるよう要請されました

明治以降、研究者によって無断で墓地から掘り出され、持ち去られた遺骨は、2024年12月現在、北海道大学等全国12の大学に247体、北海道など、博物館には23体、ウポポイの慰霊施設に1,651体の合計1,921体の遺骨がふるさとに返還されず保管されています。

今回の遺骨は1870年代以降に東京大学や北海道大学の研究者が「研究用」として小樽市内の墓地から掘り起こしたもので、19体がウポポイの慰霊施設で、1体は小樽市博物館にこれまで保管されていましたが、14日に小樽市の団体インカルシペの会に返還されました。遺骨返還にあたって政府が、慰霊や埋葬を行う適切なものであることや、墓地等の確保、継続的な維持管理を求めていることが高いハードルとなっており、見直しが求められています。

寿都町及び神恵内村における文献調査報告書が縦覧され、北海道は現時点で反対の意見を述べる根拠について、特定放射性物質を持ち込ませないための担保措置として制定された条例にあると説明しています。最終処分場については、安全基準も規制基準も明確にはなっていません。丸山道議は(2025年度)第2回定例会予算特別委員会で最終処分場・泊原発等、道のエネルギー政策について知事に問いました。

ガラス固化体とは、高レベル放射性廃棄物をガラスと共に融解し、100トンを超える重量のステンレス製の容器へ注

入・固化させたものです。

最終処分場の地上施設で遠隔操作をしながら容器からガラス固化体を取り出し、封入作業をする工程の事故の想定被害や危険性については一切示されていません。

道民・国民が知ることができるよう説明をと知事に求めました。

丸山道議は、知事は、核抜き条例を根拠に概要調査への移行に反対の立場を示し、文献調査に伴う交付金も受け取らない一方で、泊原発を対象とする交付金や核燃料税等の税は受け取っている。原発を稼働させれば核のゴミも増えるのは必然でその姿勢は矛盾しており、原発に依存している道財政から脱却すべきではないかと知事に質しました。

昨年(2024年)、道内の農家世帯員数は50年前の62万3,366人と比較してマイナス85%の9万3千人、稲作単一の経営体数は現在3,400世帯と50年前から92%減少しています。丸山道議は米の安定供給のためには担い手育成が重要と、先の道議会定例会で新規就農支援に対する道の姿勢を問いました。

北海道は、担い手の高齢化、後継者不足の進行の中、離農跡地を積極的に引き受けてきた地域の意欲的な担い手が稲作経営から複合経営に移行したことが稲作経営体の減少の要因との分析結果を示し、新規就農者の状況は一昨年407人と過去最低の水準であることをあきらかにしました。

丸山道議は、蘭越町の米農家さんの、離農する田んぼを預かってきたが、これ以上は困難との声を紹介しながら、機械・施設への初期投資への支援を充実拡大して新規就農を増やすことが必要だと訴えました。同時に離農者とのマッチングを推進してほしいとの相談が新規就農者から寄せられているとの声も示しながらマッチングの利用実績を拡大していく取り組みについて求めました。

道は、市町村との連携で定期的な農家の意向確認と情報共有を行いながら、円滑な引き継ぎに取り組むと答えました。

4月、道立の児童相談所における児童福祉司の2024年度の時間外勤務が、年間約234時間と、知事部局の約91時間と比べると、長時間に及んでいると報道されました。

丸山議員は、函館児童相談所を視察し、子ども政策調査特別委員会で取り上げました。

函館児童相談所は、2021年に増築していますが、事務室は手狭です。

内田智能所長の案内で施設内を見学。プレイルームは、マジックミラー越しに児童の様子を観察できます。面接では、答えを誘導しない面接技法が必要で、その研修等に取り組んでいると説明を受けました。

児童福祉司の配置については、虐待相談件数に応じて配置加算があるが、前々年度の件数が算定基準のため、毎年度増減をするといいます。

経験が役に立つ職種だけに職員を育てる環境整備が必要です。

6月に行われた委員会で丸山道議の質問に対し、道は管轄区域の広さや長距離の移動など、広域性を考慮した基準の改定等を国に求めており、全国児童相談所長会では、虐待を含む全ての相談件数による算定を求めていると答弁しました。

丸山道議の質問で、道内児童相談所に勤務する児童福祉司の約半数が、勤続3年未満であることが明らかになりました。

道では法定研修のほかに階層別研修や職務別の研修を充実させています。

丸山道議は職員自身のメンタルヘルスにも配慮を求めました。

児童相談所の対応状況では、子どもが在宅のまま、保護者に対して指導を行う「助言指導」の割合が最も高くなっていることから、丸山道議はそもそも虐待を起こさせない相談窓口等の充実を求めました。

野澤子ども応援社会推進監は、国が2026年度末までにすべての市町村で整備を目指している、子ども家庭センターの設置を働きかけるなどして、児童虐待の防止と早期対応に取り組むと答弁しました。

道営住宅は、2023年2月以降の公募から同性カップルの入居が可能になりました。

しかし要件をパートナーシップ宣誓書受領証書の交付者としたことで、道営住宅がある51自治体中パートナーシップ制度を導入している6自治体でしか申し込みができませんでした。こうした差別的状況の解消を日本共産党道議団は求めてきました。

2024年3月、最高裁で、犯罪被害者等給付金支給法において、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者には、同性パートナーも含むとの判断が初めてなされました。

この判決をふまえて道では、パートナーシップ制度のない自治体であっても、道営住宅への同性カップルの入居申請を可能とします。

申請にあたっては、婚姻関係と同様の事情にある旨を書面にした申立書と戸籍抄本など配偶者がいないことを確認できる書類の提出を要件とし、2025年8月以降の公募から適用します。

丸山道議は、パートナーシップ制度を導入していない市町村でも、同性カップルの公営住宅入居申し込みが可能であることをしっかり周知するよう求めました。

「備蓄米がつきれば輸入する」小泉農水大臣の公言からも明らかな米不足。後手に回った備蓄米の放出は、5キロ2000円の販売価格を想定した随意契約で、販売が都市部やネット利用者に限定されがちです。

丸山道議はこうした現状を示し、米不足と備蓄米の効果について道の認識を問いました。

道は昨年末、全国的な米の品薄状況の中、農業団体等に早期出荷等を要請してきたと言いますが米価高騰の要因については、国の検証を注視するとの姿勢です。

米価については「消費者と生産者の双方が納得できる水準での流通が重要」との考えを示しました。

国はこれまで、転作補助金により米の減産を誘導してきました。この結果が米不足、米価高騰を生み出した要因です。

丸山道議は、米の安定的な生産と供給に向け、米政策の転換を国に求めるよう道の姿勢を質しました。需要に応じた生産、多様なニーズに応えた米生産等、これまでの発想を変えない道の答弁に、丸山道議は「その発想では心配を払拭できない」と強く指摘しました。